Nous n'inventons rien, le succès financier de votre entreprise dépend de deux piliers majeurs. Vous pouvez accroître vos revenus ou réduire vos coûts d'opération. Dans un contexte d'incertitude économique, l'efficacité de vos opérations est le facteur sur lequel vous avez le plus de contrôle, spécialement pour la portion interne de vos opérations.

L'enjeu québécois de productivité

Les PME québécoises font face à des défis particuliers en matière de productivité. Selon les données de 2024, les entreprises manufacturières québécoises accusent un retard technologique qui impacte directement leur compétitivité. L'offensive de transformation numérique du gouvernement québécois, qui a investi 218 millions de dollars pour stimuler la productivité des PME, démontre l'urgence de cette problématique. Pour les dirigeants d'entreprises manufacturières ou de services B2B, l'efficacité opérationnelle n'est plus un luxe, mais une nécessité de survie.

Optimisation RevOps, ne négligez pas vos processus liés aux revenus

Lorsque vous pensez à votre efficacité opérationnelle, vous pensez probablement aux opérations liées à la création de votre offre - à votre chaîne de production et logistique si vous vendez des produits, à vos ressources clients si vous vendez des services. Or, plusieurs processus liés à la génération de revenus (marketing, ventes, service à la clientèle) sont admis comme des maux nécessaires et ne sont pas nécessairement considérés lorsque l'on cherche à accroître l'efficacité d'une organisation.

Les RevOps : un levier sous-exploité

Les Revenue Operations (RevOps) représentent l'alignement stratégique des équipes marketing, ventes et service client autour d'objectifs communs de revenus. Cette approche permet d'éliminer les silos organisationnels et d'optimiser l'ensemble du cycle de revenus. Les entreprises qui adoptent une stratégie RevOps observent généralement une augmentation de 10 à 20% de leur efficacité commerciale. Pour une PME manufacturière générant 10 millions de revenus, cela représente un potentiel d'amélioration de 1 à 2 millions de dollars.

Chez Guarana, nous avons accompagné de nombreuses entreprises à réaliser ce virage. Nous vous dévoilons ici les 10 étapes clés de notre méthodologie.

Méthodologie

Ayant accompagné de nombreuses entreprises dans leur transformation numérique, notre méthodologie n'exclut pas les bonnes pratiques et s'appuie sur trois grands piliers : l'humain, les processus et la technologie. Cette approche s'inspire des meilleures pratiques reconnues comme le modèle de Kotter pour la gestion du changement et les principes du Lean Six Sigma adaptés aux réalités des PME québécoises. Mais rassurez-vous, avec les conseils qui suivent, pas besoin d'obtenir une série de certifications avant de pouvoir réaliser des gains de productivité opérationnelle.

L'humain au cœur de la transformation

La transformation d'une organisation débute toujours par ses acteurs. Sans l'adhésion de vos employés, même la meilleure des stratégies est vouée à l'échec. La transformation ne peut s'opérer sans l'adhésion et la compréhension de vos équipes.

Les statistiques de résistance au changement

Selon les études de Prosci, 70% des initiatives de changement organisationnel échouent principalement à cause de la résistance des employés. Cette résistance n'est pas de la mauvaise volonté, mais une réaction naturelle face à l'incertitude. Les recherches démontrent que les projets avec un leadership du changement efficace ont 6 fois plus de chances de réussir.

1- Comprendre la structure organisationnelle

La première étape consiste à s'allier à une personne chargée de superviser le projet dans son ensemble. Il peut parfois s'agir d'une personne dirigeante (direction générale ou présidence). Si toutefois, la supervision du projet a été déléguée à une autre personne, on s'assurera tout d'abord d'orchestrer un échange avec le dirigeant et le responsable de projet sur la vision stratégique de cette exercice pour l'avenir de l'entreprise. C'est de plus à ce stade que nous tâcherons de comprendre comment l'entreprise a structuré ses unités d'affaires, d'identifier les dynamiques internes ou jeux politiques (il y en a toujours et partout) et de savoir comment les différentes entités (par exemple, les ventes et le marketing) collaborent ou sont hiérarchisées.

Cartographie des parties prenantes

Cette analyse doit inclure l'identification des influenceurs informels - ces employés qui, sans titre de gestion, exercent une influence significative sur leurs collègues. Dans les entreprises manufacturières, ces personnes sont souvent des techniciens expérimentés ou des superviseurs de première ligne. Leur adhésion est critique : ils peuvent devenir vos meilleurs alliés ou vos plus grands obstacles.

Cela inclut également l'identification des défis et enjeux rencontrés par chaque unité, ainsi que leurs facteurs de succès.

2- Constituer un échantillon représentatif d'employés : Identifier les joueurs clés

Il s'agit de choisir des personnes qui sont les plus aptes à nous donner une vue d'ensemble des opérations au sein de chaque unité. Cela ne signifie pas nécessairement s'adresser uniquement aux postes de direction. Souvent, une personne en rôle d'exécution aura une meilleure perception de la réalité quotidienne et ainsi un impact plus direct sur l'audit. Il est donc important d'être homogène dans l'audit en rencontrant des personnes de différents niveaux, managérial et opérationnel. Concentrez-vous sur les leaders positifs, qui, bien que n'étant pas toujours des dirigeants, ont une attitude exemplaire et peuvent influencer leur groupe.

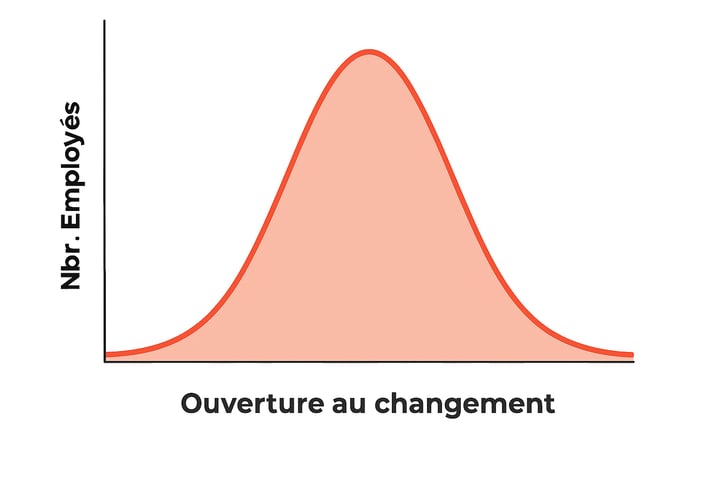

La règle des 15-20-65

En gestion du changement, on applique souvent la règle des 15-20-65 : 15% des employés sont naturellement favorables au changement (les adopteurs précoces), 20% sont réfractaires, et 65% sont neutres. Votre stratégie doit se concentrer sur les 15% d'adopteurs précoces pour influencer les 65% neutres, plutôt que de perdre du temps avec les 20% réfractaires initialement.

3- Auditer les joueurs clés : Jouer la carte de l'empathie

Un audit d'efficacité opérationnelle peut générer du stress chez les employés. Il est donc essentiel d'adopter une approche empathique. Expliquez que le but est de faciliter leur quotidien, non de chercher des fautes ou des coupables. Assurez-les que leurs préoccupations sont prises en compte et qu'ils seront consultés pour valider les recommandations. C'est une opportunité pour l'employeur de valoriser son équipe et de montrer que leur bien-être est important.

La technique de l'entrevue d'appréciation

Quels que soient vos intentions, votre niveau de bienveillance ou même la façon dont vous présenterez l'exercice : un mandat d'audit d'efficacité ne pourra qu'accroître, même un peu, le niveau de stress parmi les équipes. Et pour cause! Le consultant externe ou membre de l'équipe doit poser des questions détaillées sur les tâches quotidiennes, les outils utilisés, le temps investi et les opportunités d'amélioration. Comment pourrait-on ne pas ressentir un certain inconfort?

Bien que naturel et inévitable, cet inconfort pourrait aller à l'encontre de l'objectif de l'exercice d'audit. Sous pression, vos participants pourraient vous rendre un portrait peu fidèle de leur réalité et vous peindre un portrait tout en rose. Pour garantir la transparence et la vérité, il est crucial d'établir une complicité et d'expliquer que le but est d'aider à faciliter le quotidien des employés, et non de les prendre en défaut.

Plutôt que de se concentrer sur les problèmes, commencez par identifier ce qui fonctionne bien. Cette approche, inspirée de l'Appreciative Inquiry, réduit la résistance et permet d'identifier les bonnes pratiques à préserver. Posez des questions comme : « Quand vous sentez-vous le plus efficace dans votre travail ? » ou « Quelles sont les tâches que vous accomplissez avec le plus de satisfaction ? »

La communication transparente comme facteur de succès

Il est aussi judicieux de les informer qu'ils seront consultés à nouveau avant l'émission des recommandations, afin de s'assurer de leur viabilité. Aussi, une présentation du mandat à l'ensemble des intervenants en présence de la direction peut être un bon moyen de rassurer les employés et de répondre aux inquiétudes. C'est de plus une belle occasion pour les dirigeants de démontrer leur bienveillance, d'exposer le bien-fondé de l'exercice et de valoriser les personnes choisies pour y participer. Rappelez-vous, sans l'engagement humain, peu importe leur pertinence, les recommandations risquent de ne jamais être adoptées.

Processus opérationnels, sous le capot des entreprises

Cette section explore le fonctionnement interne des rouages de l'entreprise.

4- Audit de processus : Quantifier le quotidien

Avec les joueurs clés identifiés, l'étape suivante est d'auditer les processus auxquels ils participent et tenter de quantifier le quotidien. Cet exercice n'est pas naturel et vous aurez certainement du mal à mettre les employés dans le bain. Amenez-les à décrire leur journée, leur semaine, leur mois, leur trimestre et leur année types, pour identifier les tâches effectuées à différentes fréquences.

La méthodologie de décomposition des processus

Vous identifierez les processus au premier niveau (exemple : « traiter une plainte client") et les étapes du processus au second niveau (exemple : réception et analyse de la plainte, triage et priorisation, audit de la situation interne, communication au client, design de solution, déploiement de la solution, réévaluation de la satisfaction client).

L'art de la quantification bienveillante

Pour chaque étape, tentez d'estimer le temps nécessaire à sa complétion et la fréquence à laquelle elle se produit, en tenant compte de toutes les personnes impliquées. En cas de réticence à chiffrer, proposer un chiffre volontairement exagéré peut aider les employés à se commettre sur une quantification plus réaliste. « Donc si je comprends bien, cela ne se produit que X fois par année ? », « Donc, à ce compte-là, cette tâche vous requiert Y jours à chaque mois ? »

Usez du même stratagème pour corriger les tendances naturelles à fausser les valeurs. Certains pourront sous-estimer le temps requis pour paraître sur-efficaces. D'autres le surestiment pour paraître indispensables au processus. Tâchez de les guider vers la vérité avec bienveillance en éprouvant leur propre modèle.

Cette quantification est cruciale puisqu'elle permet de prioriser les opportunités d'optimisations. Un petit gain sur une tâche fréquente peut être nettement plus impactant qu'un grand gain sur une tâche rare.

Outil pratique pour votre audit

Guarana vous propose ce chiffrier simplifié pour faire l'analyse de processus internes de votre entreprise. Cet outil vous permettra de :

- Faire le portrait actuel de vos processus clés

- Décomposer systématiquement vos processus par service

- Quantifier précisément le temps investi (durée par occurrence × fréquence annuelle)

- Identifier les technologies actuellement utilisées

- Prioriser vos opportunité d'optimisation

- Définir votre plan d'optimisation

- Revoir la nature ou l'ordre des étapes de vos processus

- Repenser les outils utilisés pour en choisir de plus performant ou rationaliser votre tech stack

- Prioriser vos efforts d'optimisation selon l'impact temporel (nouvelle durée par occurrence × nouvelle fréquence annuelle)

5- Recommandations d'optimisation : séparer les phases d'observation et de recommandation

Une fois l'audit de processus réalisé, les recommandations d'optimisation peuvent être formulées en séparant clairement les phases d'observation et de recommandation. Ce modèle à très haut niveau de chiffrier permet de ramener l'analyse des processus en termes de temps investi sur une année complète pour l'organisation. Il s'agit ensuite de formuler des hypothèses d'optimisation, par exemple, en estimant le temps économisé par l'implantation d'un outil spécifique.

La règle des gains marginaux

Inspirée du principe des gains marginaux popularisé par l'équipe cycliste britannique, cette approche consiste à identifier de multiples petites améliorations qui, cumulées, génèrent un impact significatif. Dans le contexte manufacturier, une amélioration de 1% sur 50 processus différents peut générer des gains substantiels sans bouleverser l'organisation.

La distinction entre les phases d'observation et de recommandations est cruciale. Au moment de noter les processus actuels, vous et vos alliés aurez naturellement le réflexe de déceler des pistes d'optimisation. Tâchez de les noter rapidement et de revenir sur votre point focal, sans quoi, vous vous égarerez de l'exercice d'observation et n'aurez qu'un audit partiel.

La validation par triangulation

De même, une fois vos échanges avec vos alliés complétés, au moment de compléter votre observation en révisant chacune des étapes à tête reposée, vous aurez certains flous qui feront surface. Assurez-vous d'éclaircir ces incertitudes par le biais de brèves sessions d'échanges avec les employés que vous avez côtoyés. « Je faisais le bilan d'observation et je voulais valider que c'était bien à chaque X jours que vous faisiez cette étape... Est-ce bien le cas ? », « Vous faites bien l'étape Y avant de faire l'étape Z ou j'ai mal compris ? »

Ces validations récoltées, vous pourrez « geler » votre phase d'observation et passer à l'étape des recommandations d'optimisations.

Avec un chiffrier bien organisé, vous serez en mesure d'évaluer vos scénarios en faisant des essais et erreurs, et en vous assurant que les pistes de solution préliminaires sont éprouvées.

Technologies

Les outils technologiques sont des leviers puissants pour l'efficacité opérationnelle, mais leur choix doit être stratégique et non émotionnel.

6- Ne pas (trop) tenir compte des préférences des personnes auditées

Il est fréquent que les employés expriment des préférences pour certaines technologies ou méthodes, souvent par réticence au changement. Cette réticence est humaine et peut être motivée par la peur d'apprendre de nouvelles choses ou de ne pas être à la hauteur. Bien qu'il faille noter ces préférences, il est important de ne pas accorder un poids excessif à l'émotivité lors du choix des technologies, car l'objectif est de faciliter la vie des gens à long terme, même si cela demande un effort initial d'adaptation.

Le piège de la familiarité technologique

Les études démontrent que les employés surestiment généralement les capacités des outils qu'ils connaissent et sous-estiment les bénéfices des nouvelles technologies. Cette aversion au changement technologique est particulièrement marquée dans les entreprises manufacturières traditionnelles. Il est crucial de distinguer les préférences fondées sur l'expérience de celles basées sur la peur de l'inconnu.

7- Choisir des catégories plutôt que des technologies précises

Lors de l'émission de recommandations technologiques, il est préférable de rester générique. Par exemple, si vous recommandez de remplacer un chiffrier par un système de gestion de la relation client (ou Customer Relationship Manager), utilisez le terme « CRM », plutôt que « HubSpot » ou une autre solution précise, même si sa pertinence nous semble aller de source. Cela permet aux autres parties prenantes de l'organisation, comme le service TI, d'intervenir dans le choix des technologies spécifiques, en tenant compte de la compatibilité avec l'infrastructure existante et des fonctionnalités recherchées. Éviter les préférences de l'auditeur permet de ne pas entacher la qualité des recommandations.

L'importance de l'architecture technologique cohérente

Cette approche respecte également les contraintes d'interopérabilité et de sécurité informatique spécifiques à chaque organisation. Une PME manufacturière avec un ERP existant devra privilégier des solutions compatibles, même si elles ne sont pas les plus populaires du marché.

8- Évaluer les options (grille d'évaluation)

Suite à l'énonciation des catégories technologiques, considérez utiliser une grille d'évaluation avant même de sélectionner les prestataires technologiques à auditer. Cette grille doit se baser sur les observations de l'audit de processus et être validée par les personnes clés et les responsables des unités d'affaires.

L'analyse coût-bénéfice structurée

Il est crucial de ne pas négliger les acquis technologiques existants pour éviter de remplacer un problème par un autre. Parfois, il ne s'agit pas de changer la technologie mais de modifier l'utilisation qui en est faite par la modification des processus, la formation, l'uniformisation des pratiques, etc.

Le calcul du retour sur investissement (ROI)

Ne prenez pas cette étape à la légère puisque les gains de productivité engendrés par de nouvelles technologies ne sont pas instantanés et doivent absorber les ressources consommées au démarrage (implantation de solution, adaptation des outils, formation du personnel). Selon les études, le délai de récupération moyen pour une automatisation de processus varie entre 6 et 18 mois. C'est un exercice que vous ne voulez pas reproduire avant de récupérer votre amortissement alors ne négligez pas l'importance d'une évaluation complète et rationnelle.

9- Pondérer le qualitatif

Tous les éléments de la grille d'évaluation n'ont pas la même importance. Il est donc essentiel d'apporter une pondération à vos critères d'évaluation pour vous assurer que votre sélection finale de solution n'aura pas été biaisée par des shiny objects, des fonctionnalités attrayantes mais non essentielles à l'atteinte de votre niveau d'efficacité opérationnelle souhaité.

La méthode de pondération par paires

Une technique éprouvée consiste à comparer les critères deux par deux pour établir leur importance relative. Cette approche évite les biais cognitifs et assure une hiérarchisation objective des priorités organisationnelles.

Outil de grille d'évaluation

Guarana vous propose d'utiliser ce modèle simple de chiffrier pour constituer votre grille d'évaluation pour implantation d'une nouvelle technologie. Cet outil vous permet de :

- Définir des critères d'évaluation pondérés selon vos priorités

- Comparer objectivement différentes solutions technologiques

- Calculer automatiquement un score global pour faciliter la prise de décision

- Documenter les justifications de chaque évaluation

10- Faire l'audit des technologies

Une fois la grille d'évaluation et sa pondération établies, cette étape consiste à auditer les technologies potentielles. Cela peut impliquer de rencontrer des fournisseurs, de consulter leurs sites web, et d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour identifier des technologies qui répondent aux critères de la grille. L'objectif est de créer une courte liste de deux à trois fournisseurs, en envisageant des solutions spécialisées par secteur d'activité et des leaders technologiques génériques, afin de prendre une décision éclairée.

La stratégie de pilote (Proof of Concept)

Avant l'implantation complète, considérez mener des projets pilotes avec les solutions présélectionnées. Cette approche, particulièrement pertinente pour les PME, permet de valider les hypothèses d'amélioration avec un investissement minimal et un risque contrôlé.

Mesurer le succès : KPIs et indicateurs de performance

Les indicateurs clés de l'efficacité opérationnelle

Pour mesurer l'efficacité de votre démarche d'optimisation, il est essentiel d'établir des indicateurs de performance (KPI) spécifiques et mesurables. Voici les métriques essentielles à suivre :

Indicateurs de productivité :

- Temps de cycle : durée moyenne pour compléter un processus de bout en bout

- Taux d'utilisation des ressources : pourcentage du temps productif vs temps d'inactivité

- Coût par action : coût total divisé par le nombre d'opérations traitées

- Taux d'erreur : pourcentage d'erreurs nécessitant des corrections

Indicateurs financiers :

- Retour sur investissement (ROI) : (Gains - Investissements) / Investissements × 100

- Réduction des coûts opérationnels : comparaison avant/après par département

- Temps de récupération : délai pour amortir l'investissement initial

Indicateurs humains :

- Taux d'adoption technologique : pourcentage d'utilisation des nouveaux outils

- Satisfaction employés : enquêtes sur l'amélioration des conditions de travail

- Rétention du personnel : impact sur le taux de roulement

Tableaux de bord opérationnels

La création de tableaux de bord visuels et accessibles permet un suivi continu et facilite la prise de décision. Ces tableaux doivent être :

- Mis à jour en temps réel ou quotidiennement

- Accessibles aux parties prenantes concernées

- Orientés action avec des seuils d'alerte clairement définis

Les principaux bénéfices de développer son efficacité opérationnelle

Réaliser un audit d'efficacité opérationnelle peut sembler être un investissement lourd au départ, mais les bénéfices sont multiples et durables pour l'entreprise et ses employés.

Bénéfices financiers quantifiables

-

Accroître la marge bénéficiaire brute en diminuant les coûts d'opération. C'est l'objectif premier : faire plus avec moins, ou mieux avec le même. Les entreprises qui implantent une démarche d'efficacité opérationnelle observent généralement une réduction de 15 à 25% de leurs coûts opérationnels dans la première année.

-

Améliorer le flux de trésorerie par l'accélération des processus. Une réduction du temps de cycle client de 20% peut améliorer le flux de trésorerie de 10 à 15%.

Bénéfices organisationnels et humains

-

Faciliter la vie des employés. Malgré les réticences initiales au changement, l'optimisation vise à réduire les tâches redondantes et frustrantes, améliorant ainsi la qualité de vie au travail. Les études démontrent une amélioration de 30% de la satisfaction employée après optimisation des processus.

-

Donner un regain d'engagement pour l'entreprise. En participant à la transformation, les employés se sentent valorisés et investis dans l'avenir de leur organisation. Cet engagement se traduit par une réduction de 25% du taux de roulement.

Bénéfices stratégiques et compétitifs

-

Rester compétitif. Dans un marché en constante évolution, se remettre en question et s'améliorer continuellement est une nécessité pour éviter de cumuler une dette technologique ou opérationnelle. Les entreprises qui n'investissent pas dans leur efficacité opérationnelle perdent généralement 2 à 3% de parts de marché annuellement.

-

Améliorer la rétention de la clientèle et l'expérience client. Des opérations efficaces se traduisent par de meilleurs produits, services et un accompagnement client supérieur, attirant de nouveaux clients et fidélisant ceux existants. Une amélioration de l'efficacité opérationnelle peut augmenter la satisfaction client de 20 à 35%.

L'effet multiplicateur de l'amélioration continue

L'efficacité opérationnelle génère un cercle vertueux : les gains initiaux libèrent des ressources qui peuvent être réinvesties dans d'autres optimisations, créant un effet d'accélération. Les entreprises qui adoptent une culture d'amélioration continue voient leurs gains s'amplifier avec le temps, atteignant souvent des améliorations de productivité de 40 à 60% sur trois ans.

Défis spécifiques aux PME manufacturières québécoises

Le contexte réglementaire et concurrentiel

Les PME manufacturières québécoises évoluent dans un environnement particulier, avec des contraintes réglementaires spécifiques et une concurrence internationale accrue. Les défis incluent :

- Pénurie de main-d'œuvre qualifiée : nécessité d'optimiser avec les ressources disponibles

- Coûts énergétiques : l'efficacité opérationnelle devient un avantage concurrentiel crucial

- Exigences environnementales : intégration des considérations de développement durable

Les ressources disponibles

Heureusement, les PME québécoises bénéficient d'un écosystème de soutien développé :

- Subventions gouvernementales pour la transformation numérique

- Accompagnement par des organismes spécialisés comme l'ADRIQ

- Programmes de formation adaptés aux besoins sectoriels

Conclusion : Un voyage d'amélioration continue

L'efficacité opérationnelle n'est pas une destination, mais un voyage continu d'amélioration qui, malgré les défis initiaux, se révèle être un catalyseur puissant de croissance et de satisfaction pour tous les niveaux de votre entreprise.

Pour les dirigeants de PME manufacturières québécoises, cette démarche représente bien plus qu'une simple optimisation : c'est un investissement dans la pérennité de l'organisation. Les entreprises qui embrassent cette philosophie d'amélioration continue se positionnent avantageusement pour naviguer les défis futurs et saisir les opportunités de croissance.

La clé du succès réside dans l'équilibre entre l'ambition d'optimisation et le respect du facteur humain. En suivant la méthodologie structurée présentée et en utilisant les outils d'analyse fournis, vous disposez des éléments nécessaires pour transformer votre organisation de manière durable et bénéfique pour tous.

L'efficacité opérationnelle devient ainsi non seulement un avantage concurrentiel, mais également un vecteur de satisfaction et d'épanouissement professionnel pour vos équipes, créant les conditions d'une croissance soutenue et responsable.

Daniel Guimond Consultant en Stratégie de Commercialisation et Positionnement

Avec plus de 20 ans d’expérience en agences marketing multidisciplinaires, Daniel apporte une vision créative et intuitive à chaque projet. Il aide ses clients à développer des stratégies distinctives qui allient innovation et performance mesurable.